|

|

“ビキニの悲劇”撮る フォトジャーナリスト/豊﨑博光さん |

|

|

|

第五福竜丸展示館には、木造のマグロ漁船「第五福竜丸」の船体や付属品、関係資料が展示されている。豊﨑さんは「第五福竜丸を見つめた上で太平洋、そして世界の核問題を考えてほしい」と話す |

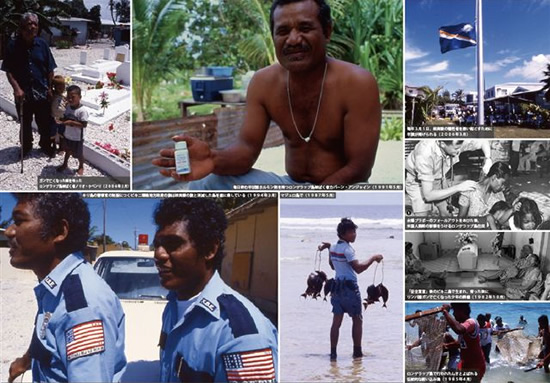

“核”は伝統と文化をも破壊する—。世界の核問題を取材するフォトジャーナリスト、豊﨑博光さん(63)は確信を抱く。核実験で安住の地を追われた人々の悲劇は、「今も現在進行形です」。第五福竜丸が被災した太平洋のビキニ環礁にいた島民は残留放射能のため、実験後50年以上たつ今も島に戻れない。ビキニ環礁の世界遺産登録を受けた緊急企画展では、自ら展示構成を考えた。「本当に世界遺産にすべきは、核被害では…」。写真の1枚1枚に思いを込める。

「被害は現在進行形」

核兵器保有国の核実験場、核実験のため古里を奪われた人たちの移住先、ウラン鉱石の採掘場…。世界の“核の現場”を歩く豊﨑さんは、同じ場所に何度も足を運ぶ。

例えば1958年までの12年間、67回もの核実験が行われたビキニ環礁とエニウェトク環礁(現・マーシャル諸島共和国)。サンゴ礁の島々がネックレスのように連なる環礁の自然は、人々の穏やかな暮らしと文化を育んできた。しかし、土中の残留放射能を吸い上げたヤシの実を食べるなどして被曝(ばく)した島民の健康被害は、年月を経て現れる。発病の予感におびえる人、病に苦しむ人、亡くなる人…。「僕は何年もかけて、繰り返し撮る。目に見えない放射能の恐ろしさはそうしないと伝わらない」

緻密な調査、自ら執筆

横浜市出身の豊﨑さんは高校在学中、アメリカの雑誌「ライフ」の報道写真に触発され、高校卒業後、会社勤めの傍ら写真の専門学校に通った。69年から“自称フリー”のフォトジャーナリストに。返還前の沖縄に入ったのを皮切りに、在日韓国・朝鮮人、アメリカのインディアンらの撮影を重ね、出版社に写真を持ち込んだ。

「初めは核にあまり興味はなかった」と言うが、ビキニ環礁があるマーシャル諸島での取材が転機になった。54年3月の水爆実験で遠洋マグロ漁船「第五福竜丸」が被災したビキニ環礁。国連の信託統治領として統治していたアメリカは、核実験終了から10年を経て「安全宣言」を発表し、ビキニの島民の一部は島に戻った。しかし、帰島後の被曝が明らかに…。豊﨑さんが初めてビキニに入った78年春は、島民が再度の退去を命じられた“瞬間”だった。予定の取材期間を終え帰国したが、「雑誌社に写真を届け、すぐ(ビキニに)戻った」。島の“再閉鎖”をカメラに収め、その後も移住した人々の取材を重ねた。アメリカの援助物資を受けた人たちは、子や孫の代になると、「古里への思いも薄れてしまう。彼らの言語の一部が失われたのにも衝撃を受けた」。

米高官も取材

豊﨑さんは、現地を離れている間も元島民と文通などで連絡を取り合い、新たな情報を得る。「取材される側との絆は、組織に属さない僕にとって一番の財産」。アメリカ西部の砂漠、カザフスタンの草原、ロシア北西部のツンドラなど、他の核被害地域でも、その姿勢は変わらない。アメリカの公文書を調べ、政府高官に会うなど、緻密な調査・取材も続ける。日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞を受賞した著書「マーシャル諸島 核の世紀(上・下)」(05年)は、「足で書いた核の時代史」と大学の研究者をうならせるなど、自ら手掛けた文章の評価も高い。

昨年夏、ビキニ環礁は世界遺産(文化遺産)に登録されたが、豊﨑さんは「遺産というより、今も(被害の)現場と呼ぶ方がふさわしい」と指摘する。23の小島から成るビキニ環礁は残留放射能のため、今も全島で居住が禁じられたままだ。第五福竜丸展示館(江東区)で開催されている緊急企画展「イケナイ世界遺産 ビキニ環礁」では、解説パネルの文書も自ら記した。予算の関係上、展示規模は小さいが、「太平洋全体の核問題を知ってもらえる構成になったのでは…」。

豊﨑さんは3年程前、心臓の手術を受けたが、「最近もアメリカなどで新資料が見つかっている。調査・取材は続けたい」と衰えない意欲を語る。子どもにも分かりやすい本を書き、大学の教壇に立つなど、核の問題を幅広い層に伝える労もいとわない。「日本人は世界を覆う核の問題にもっと目を向けてほしい」。核兵器廃絶の難しさも熟知するが、自らの信念を曲げることはない。

「真に世界遺産にすべきは放射能(の害)では…」 |

撮影:豊﨑博光 |

緊急企画展 「イケナイ世界遺産 ビキニ環礁」

4月3日(日)まで、都立第五福竜丸展示館(JR新木場駅徒歩10分)で。

写真約30点と解説パネルのほか、同展のためにイラストレーターの黒田征太郎が書き下ろしたイラスト10点も展示。

無料。午前9時半〜午後4時。同館 TEL.03・3521・8494 |

|

|  |

|