|

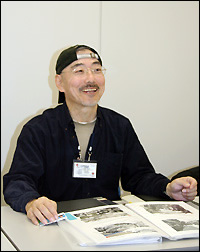

「死」という言葉より「別世界に行く」という表現が好き、と話す菊地二三夫さん |

|

重度の心臓病に侵された「内部障害者」の男性が、17日(火)から銀座のギャラリーで「絵作り作品展」を開催する。発病前は広告や雑誌のデザインを手掛けていた菊地二三夫(ふみお)さん(59)だ。外見は健常者と変わらないが、内臓などに障害を持つ内部障害者への理解と支援を訴える。余命の告知まで受けたが、笑みを交え胸中を語る。「命ある限り"最後の仕事"を続けたい」

内部障害者に理解を 17日から作品展開催

「私は内部障害者です」

印字されたカードが入った名札入れを、菊地さんは首に掛ける。裏面には特発性肥大型心筋症、大動脈炎症候群など8つもの病名。「手術もできない。いつ死んでも不思議はないそうです」。身体障害者として最も重い一級の認定を受けている。

菊地さんは河原淳さん(故人)の現代デザイン研究所に学び、1974(昭和49)年から、フリーのクリエーターとして活躍した。「プレイボーイ」などの雑誌やベネッセコーポレーション、日産自動車、ホンダの広告、ファンシー商品など、多くの人の目に触れたデザインは数知れない。不整脈で自ら設立した会社を辞めたこともあったが、体調が戻れば徹夜で仕事という生活。

楽しみは仕事の合間を縫い、バイクで全国を巡る「道草を楽しむ旅」。97年からは、「絵作り」にも熱中し始めた。

| |

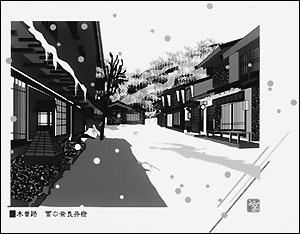

菊池さんの絵作り作品「木曽路 雪の奈良井宿」 |

広がり始めた支援の輪 病気忘れるほど夢中に

「絵作り」とは旅先でのスケッチや写真をパソコンに取り込み、切り絵や水彩画のように加工するもの。

ところが04年春、病魔に襲われた。ひどい目まいから意識不明に…。2年半にわたる入退院の繰り返し。空手で鍛えた体が「小さくなった」。そして余命宣告。「目の前に突然『死』という塊がドーンと落ちてきた」

自殺を考えた。隅田川河口に近い中央大橋に置かれた花束を見て「おれより先に飛び降りた人がいたのか」と。 「でもね、おれって根が明るいんだ」。日焼けした顔に笑いじわができる。「まだ残りの人生があるのなら」と“最後の仕事”を考えた。病室の仲間たちの顔が浮かんだ。完治した人以外は同じ内部障害者。若い患者は電車で「席を譲れ」という視線を感じることもあるという。ペースメーカーの知人は多いが、優先席で携帯電話の電源を切る人は少ない。「(内部障害者への理解促進に)大好きな絵を生かそう」。絵作り師と称し制作を再開した。

昨年夏に作品展を思い立ち、1人で「2・3・0(ふみお)障害者支援倶楽部」を立ち上げた。会員第1号は作家の石田衣良さん。石田さんとは、石田さんがコピーライターのころ一緒に仕事をした間柄。「力を貸してくれています」と感謝する。

いつ発作が起こるか分からないため運転はできないが、ゆっくり歩くことはできる。作品展の会場を探し、日本橋や銀座、麻布などの画廊を巡った。銀座のギャラリー「Scott(スコット)」のマネジャー、益子新吾さんは、菊地さんの作品を「自由に楽しく作っておられる作品の代表」と評する。木曽路・奈良井宿(長野県)など各地の風景や最近の「歩く旅」で描いた都内の景観。コンピューターの技術を前面に出さない作品は温かみがあり、闘病の影を感じさせない。

益子さんは小林ひろみさんら「かわいい絵」を描く画家10人に呼び掛け、菊地さんの個展と支援グループ展の同時開催を決めた。展示会では菊地さんの絵や画家の作品などを販売し、売り上げの30〜40%を中央区社会福祉協議会に寄付する。

「この展示会で本当のスタートが切れる」と語る菊地さん。一緒に活動できるメンバーを、これから本格的に探す考えだ。将来はNPO法人の認可を受け、活動で得たお金を世界中の人たちに贈る—と構想を広げる。治療などに多額を費やし楽な生活ではないが、妻の一恵さん(64)ら家族が歩みを支える。

「告知された余命は何年ですか」。記者のぶしつけな質問に、菊地さんは笑顔で答えた。

「そんなに長くないよ。でも、もっと生きられると思う。病気を忘れるくらい夢中になっているから」

第2弾の展示会をすでに計画している。「誰かに(活動の)バトンを渡すまで“別世界”には行かないんだ」

|

|  |

|